ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

描画参考資料

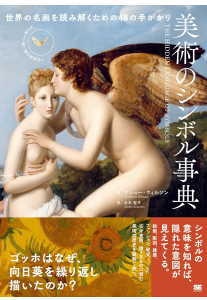

美術のシンボル事典(ウィルソン)

『美術のシンボル事典 世界の名画を読み解くための48の手がかり』2025/5/27

マシュー・ウィルソン (原著), 北本 聖月 (翻訳)

(感想)

さまざまな作品によく出てくる48個のシンボルを、実際の作品とともに、歴史やその背景について解説してくれる本です。ヨーロッパはもちろん、インド、日本、中央アジア、エジプト、メキシコなど、古今東西いろいろな国の美術作品が、フルカラーで掲載されています。解説されているシンボルは次の通りです。

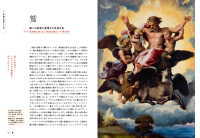

1章 権力を表すシンボル

馬/ハヤブサ/天秤/竜/鷲/月桂冠/柱/不死鳥/象と城/雄牛/洋梨/ライオン/

2章 信仰を表すシンボル

光輪/蝶/ナツメヤシ/車輪/ハト/百合/蓮/卵/ウサギ/ゴシキヒワ/虹/ブドウ/

3章 不穏さをまとうシンボル

鏡/髑髏/フクロウ/猫/プロビデンスの目/キツネ/大鎌/迷宮/蛇/ケシ/鉤十字/シャボン玉/

4章 希望を表すシンボル

ウロボロス/噴水/クジャク/魚/ユニコーン/薔薇/蘭/犬/オウム/向日葵/カーネーション/真珠

この本では、「1章 権力を表すシンボル」などのグループ分けごとに、「馬/ハヤブサ/天秤/竜」などのシンボルが、それが象徴しているキーワードとともに解説されています。

例えば「馬(戦と生活のパートナー)」のキーワードは「威厳、品格、自然のエネルギー、支配、統率力、情熱」で、『ガッタメーラ将軍騎馬像』(ドナテッロ)、『フェリペ4世騎馬像』(ディエゴ・ベラスケス)など5点の作品が、フルカラーで紹介されていました。

「馬は自然のエネルギーを象徴するだけでなく、意のままに馬を飼いならした人間をも象徴するようになった」そうです。

続く「ハヤブサ(エリートの象徴)」のキーワードは、「ホルス、ファラオ、鷹狩り、上流階級、忠誠心、自制心、愛」、そして「天秤(揺るぎない法のシンボル)のキーワードは「公正、公平、裁判、正義」でした。

天秤は全人類に共通する「公平性」のシンボルですが、「竜」は「二面性を持つ伝説の生き物」で、キーワードは「異教、外敵、皇帝、生命力、「陽」の属性」。キリスト教では「悪」、中国では「善」になるなど、時代や文化によって、竜は、悪の権化にも善の権化にもなり得るシンボルのようです。

このような感じで、シンボルのキーワードや、それが表れている名画などをフルカラーで紹介してくれるので、眺めるだけでも楽しく、美術の教養も学べる素敵な事典です。

美術好きなので、知っているシンボルもたくさんありましたが、「ゴシキヒワ」については知らなかったので勉強になりました。キリストの血を浴びた小鳥だそうで、キーワードは「キリストの苦難、魂、治癒、母性」。ラファエロ・サンツィオの有名な『ヒワの聖母』などの聖母子像では、赤ちゃんキリストのそばに鳥がいたり、赤ちゃんがむんずと鳥を掴んでいたりして、ちょっと不思議に思っていたのですが、これはキリストの「磔刑の場面に1羽のゴシキヒワが舞い降りて、キリストの茨の冠から棘を取ったときに、キリストの聖なる血の1滴がその顔にかかった」ことから来ているそうです。(そのためゴシキヒワの顔には赤い紋があるのだとか)。

そして意外だったのが、「フクロウ(闇に生きる鳥)」のキーワードが「死、無知、邪悪、不吉、不潔、病気、偏見、知恵」だったこと。実はフクロウには良くないイメージの方が強かったそうです。ところがルネサンス期にギリシア・ローマの古典文化が復興すると、知恵・工芸・戦術の女神アテナのアトリビュート(持物)となっていたフクロウが、一転して良いイメージで用いられるようになったのだとか。……そうだったんだ……。

また、すっかり秘密結社のシンボルだとばかり思っていた「プロビデンスの目(キーワード:神の摂理、厄除け、監視、秘密結社)」は、実は……

「プロビデンスの目は、秘密結社のシンボルとしてではなく、キリスト教の神とその加護のシンボルとして生み出されました。」

……プロビデンスの目の三角形は、キリスト教の「三位一体(父・子・聖霊)」の概念を視覚化したものだそうです。秘密結社のシンボルとしてのイメージが強くなったのは、空想小説『イルミナティ』三部作の人気などの影響なのだとか。

さらに「鉤十字(負の歴史を背負わされた幸福のシンボル)」(キーワード「幸福、吉祥、ナチス、人種差別」)は、ナチスが記章として使い始める前には、「吉祥」のシンボルだったそうで、ここでは日本の豪華な刺繍の能装束が紹介されていました。ジャイナ教・ヒンドゥー教・仏教では、今も万徳の印として鉤十字が使われているそうです。

そして「4章 希望を表すシンボル」の最後は「真珠」で、キーワードは「富と名声、植民地政策、権威、完璧な美、帝国主義、天国、清らかさ、イエス・キリスト」。ここでは、ヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』だけでなく、さまよう真珠「ラ・ペレグリーナ」の歴史も紹介されていました。大きくて美しい真珠「ラ・ペレグリーナ」が、スペイン王妃三人のそれぞれの肖像画に描かれていて、1960年代後半には、エリザベス・テイラーさんに、ご主人からプレゼントされたそうです(写真あり)。同じ「真珠」が何枚もの名画に描かれていて……凄いですね……こういう名画鑑賞の仕方があったんだ……。

『美術のシンボル事典 世界の名画を読み解くための48の手がかり』……名画鑑賞にも役立つシンボルの意味を学べるだけでなく、古今東西、沢山の美術作品をフルカラーで鑑賞できる本でした。ぱらぱら眺めるだけでも楽しめるので、美術好きの方はぜひ読んで(眺めて)みてください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『美術のシンボル事典』