ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

描画参考資料

古地図で辿る歴史と文化 江戸東京名所事典(笠間書院編集部)

『古地図で辿る歴史と文化 江戸東京名所事典』2020/12/26

笠間書院編集部 (編集)

(感想)

主に『江戸名所図会』に載る名所・旧跡、寺社のほか、大名屋敷、幕府施設、道・坂・橋、町、著名人の居宅などを、美しさと実用性で江戸時代に好評を博した「尾張屋板江戸切絵図」と「現代地図」を交えて事典形式で解説してくれる、まさに『古地図で辿る歴史と文化 江戸東京名所事典』で、主な内容は次の通りです。

はじめに

目次・凡例

●第1章

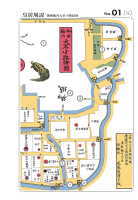

01皇居周辺(御曲輪内大名小路絵図)、02霞ヶ関周辺(?町永田町外桜田絵図)、03水道橋・御茶の水周辺(飯田町駿河台小川町絵図)、04日本橋周辺(日本橋北内神田両国浜町明細絵図)、05京橋周辺(八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図)、06銀座周辺(京橋南築地鉄炮洲絵図)

●第2章

07新橋・浜松町周辺(芝口南西久保愛宕下之図)、08赤坂周辺(今井谷六本木赤坂絵図 )、09四谷周辺(千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図)、10市ヶ谷・神楽坂周辺(市ヶ谷牛込絵図)、11後楽園周辺(礫川牛込小日向絵図)、12小石川周辺(東都小石川絵図)、13本郷・湯島周辺(小石川谷中本郷絵図)

●第3章

14上野周辺(東都下谷絵図)、15浅草橋・蔵前周辺(東都浅草絵図)、16浅草・南千住周辺(今戸箕輪浅草絵図)、17両国・錦糸町周辺(本所絵図)、18深川周辺(本所深川絵図)

●第4章

19三田・品川周辺(芝三田二本榎高輪辺絵図)、20麻布周辺(東都麻布之絵図)、21目黒周辺(目黒白金図)、22渋谷・青山周辺(東都青山絵図)、23新宿周辺(内藤新宿千駄ヶ谷辺図)、24早稲田周辺(牛込市谷大久保絵図)

●第5章

25雑司が谷周辺(雑司ヶ谷音羽絵図)、26本駒込周辺(東都駒込辺絵図)、27王子・巣鴨周辺(染井王子巣鴨辺絵図)、28日暮里・千住周辺(根岸谷中日暮里豊島辺図)、29向島・押上周辺(隅田川向嶋絵図)

●コラム

歌舞伎と風俗、火事と喧嘩は江戸の華、花見の名所、吉原と深川芸者、江戸っ子と職人、江戸三大祭と永代橋、女性の化粧と着物、浮世絵とゴッホ、落語と寄席、両国川開きと花火

●索引

項目別索引(寺社、名所、坂・道・橋、幕府施設、屋敷、川・堀・河岸・渡し、門、地名、著名人)

五街道の起点日本橋、江戸随一の歓楽街浅草寺、討ち入りの現場本所松坂町、桜の名所飛鳥山、葛飾北斎の墓所誓教寺……などの名所を、「古地図」『江戸名所図会』と、現代の地図で並べて見せてくれるので、昔の名所が、現在ではどこにあるのか(あったのか)がよく分かって、とても興味津々でした☆

たとえば時代劇でお馴染みの「南町奉行所」は、有楽町駅前のすぐ南西あたりにあり、「大岡越前守屋敷」は、日比谷公園のすぐ南西。北辰一刀州創始者・千葉周作道場は、岩本町駅のそばの南西で、「遠山金四郎(遠山の金さん)屋敷」は、新橋駅から南西だったようです。これらの屋敷などが実際に「古地図」に載っているのを見ると、うわー、時代劇の人たちって本当に実在してたんだ……と、なんとなく感動(笑)。

また新・旧の地図だけでなく、ちゃんと解説もあって、例えば「遠山の金さん」は、時代劇のように市中を歩き回ったり、桜吹雪を見せつけたりすることはなかったけれど、当時の江戸市民から愛されていたそうです。……そうだったんだ(苦笑)。

また水道橋については、現在でもその近くの「(前略)東京都水道歴史館では、神田上水の懸樋の模型が見られるほか、神田上水や玉川上水、江戸時代の水道の歴史をわかりやすく学ぶことができる。」そうです。

さらに上野の不忍の池や、その中島の中島弁財天は……、

「(前略)社伝によると、慈眼大師(展開)が東叡山を開いた際、不忍の池を琵琶湖に見立て、新しく島を築いて竹生島になぞらえて弁天の祠を建立したものだという。

もともとは離れ小島で、船で往来していたが、寛文年間(1661~73)の末に道を築き、参拝客の便宜を図った。」

……不忍池周辺は何度も歩いたことがあったのに、あの中島弁財天が竹生島になぞらえた人工の島だったとは知りませんでした(苦笑)。

こんな風に、よく知っている場所にも「知らなかった歴史」がたくさんあって、とても面白かったです。

例えば東京には聖徳太子の施設がいくつかあるようで、太子自身が彫ったという太子像が収められているようですが、そのうちの一つ上宮太子堂(本所吾妻橋駅の北側)は……

「本尊は聖徳太子像で、太子自身が彫ったと伝わる。聖徳太子の父である用明天皇がご病気になられた際に、太子が仏に祈られたら、その願いが通じ、天皇の病が治った。それゆえ、太子は神へのお礼として自身の像を彫ったのだという。像は太子十六歳の時の姿である。

その像を、聖実上人が不況のために関東に持ってきて、坪根沢(局沢、江戸城内の吹上)に寺を建立したのである。(中略)後に当地に移された」

……聖徳太子は万能の人のようですが、彫像も出来たんですね……。

この他にも「赤穂浪士の討ち入り現場(両国駅から西)」、「「古池や 蛙とびこむ 水のおと」が生まれた芭蕉庵の旧址(清洲橋の南東)」など、いろんな情報を知ることが出来ました。

また「コラム」も充実していて、ちょっと不思議に感じていた「掛け声」の謎の解明も出来ました。

例えば「歌舞伎と風俗」では……

「役者は河原者と呼ばれ、町人の扱いではなかった。しかし、宝永年間(1704~11)に役者も町人と認められるようになり、役者も町家に住むことができるようになった。

町家に住む身分でいるためには商売をしなければならない。そこで、役者たちは形ばかりの店を出すことにした。(中略)この店の屋号が、「音羽屋」、「中村屋」、「成田屋」などの歌舞伎役者の屋号になったというわけだ。」

……歌舞伎役者に「〇〇屋!」と呼びかけるのは、こういう理由だったんですか!

また「両国川開きと花火」では、両国の川開きで打ち上げられる花火は、普通は「のろし花火」だったのに対し、鍵屋と玉屋の花火だけは「からくり花火」だったので見応えがあり、人々が喜んで「たーまやーー!」「かーぎやーー!」と歓声をあげたことが紹介されていました。花火の掛け声のルーツはここにあったんですね!

でも残念なことに玉屋は天保14年の失火で火事を起こしてしまい、その名は一代で途絶えてしまったのだとか……なのに今でも「玉屋の名前は掛け声だけに残っている」……嬉しいような悲しいような……。

『古地図で辿る歴史と文化 江戸東京名所事典』……東京のなにげない神社やお寺、よく歩いている町や公園も、江戸時代には名だたる観光地だったことを知って新鮮な驚きを楽しめました。歴史好きの方や時代小説ファンの方にとっては、参考書としても活用できると思います。

もちろん「江戸東京散歩のお供」にも……と言いたいところですが、380ページぐらいある分厚い重い本なので……持ち歩きには向かないかもしれません。でも新旧の地図を眺めるだけでも、時空を超えたバーチャル散歩を存分に楽しめる本なので、お勧めです☆ 特に東京近郊に在住の方は、ぜひ眺めて(読んで)みてください。

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『古地図で辿る歴史と文化 江戸東京名所事典』