ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

社会

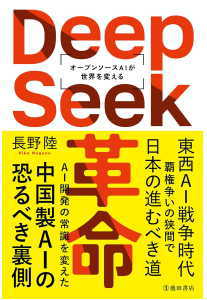

DeepSeek革命(長野陸)

『DeepSeek革命―オープンソースAIが世界を変える』2025/5/15

長野 陸 (著)

(感想)

2025年1月、アメリカ製AIが市場を席巻するなかで、中国製AI「ディープシーク(DeepSeek)」が、低コストなのに驚異的な性能を叩き出したことで、大きな注目を浴びました。この本は、AIの基礎知識と共に、今注目のDeepSeekについて「何が凄かったのか?」、「中国製AIは本当に危険なのか?」などを解説してくれます。

「はじめに」には次のように書いてありました。

・「2024年末から2025年にかけて、AI業界で急速に注目を集めた生成AIがあります。中国発の大規模言語モデル「ディープシーク(DeepSeek)」です。」

・「しかし、ディープシークの衝撃は、単なる精度の高さやコストの安さにとどまりません。特に漢字文化圏との高い親和性、期待を上回るレスポンスの速さなども、多くの技術者や開発者たちに驚きを与えました。」

*

ディープシークのニュースを聞いた時には、正直言って「AIに力を入れている中国がその実力を発揮して凄いAIの開発に成功したんだな」としか思っていませんでしたが、本書を読んで、本当に日本にとっても「革命的なAI」かも……と感じさせられました。その理由は……

「ディープシークの最大の特徴は、「分散型AI」という思想の方向性にあります。

これまで主流だったのは、巨大なデータセンターをクラウドを前提としたクラウド型AIでした。(中略)

そんな中、ディープシークは新たな方向性を示しました。「自分の手元で、高性能なAIが動く」という新しいモデル。」

……「クラウド」だけでなく、なんと「ローカル」でも動かせるAI、しかも「オープンソース」という高性能生成AIなのでした! ……マジか……これは本当に……「誰もが自分のAIを持ち、使いこなす時代」へと導いてくれるものなのかもしれません。

ディープシークには、ブラウザやアプリ版とローカル版などがあり、チャットGPTと同じようにクラウド(ブラウザ版)でも使えるようですが、ブラウザ版には、入力したデータが、クラウドのディープシークのサーバーへ送信・保存される可能性があり、それが自社の重要情報の場合は、情報漏洩や法的リスクなどの懸念があります。

それに対してローカル版なら……

「ディープシークは、モデルそのものを自社のローカル環境で実行することもできます。

ディープシークは主力モデルをオープンソースで公開しており、旗艦モデル「R1」を含む各種モデルがHugging Face上で誰でもダウンロードできる形で提供されています。(中略)

ローカル版の最大のメリットは、セキュリティとプライバシーを確保できることです。処理がすべて社内ネットワーク内で完結するため、機密情報を外部に出す必要がありません。(中略)

もっとも、ローカルでAIモデルを扱うにはそれ相応の体制やリソースも必要です。

大規模モデルを動かすには高性能CPUや十分なメモリなど相応のハードウェア環境が必要です。また、モデルのアップデートの適用なども、クラウド版のような自動更新ではないので、自身で行う必要があります。」

*

「(前略)クラウド型AIでは、データが中央サーバーに集約されるため、ハッキングや情報漏洩のリスクが常に存在します。一方、ディープシークの分散型データ制御は、データが複数のノード(装置)に分散され、特定のサーバーに依存しない構造になっているため、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。

また、ディープシークはオープンソースによる透明性向上や外部監査可能な仕組みを整備し、これらのリスクへの対応を進めています。」

*

そして「ブラウザ・アプリ版とローカル版の使い分けの判断基準」としては……

1)データの機密性・規則要(→ローカル版が適している)

2)利用目的・体制(→一時的利用の場合はブラウザ・アプリ版が適している)

……とするのが良いようです。

また中国製AIなので、「中国企業のつくった規則に則ってつくられている」ことにも注意が必要ですが、中国に限らず、生成AIは、その国のルールやモラルが色濃く反映されることは普通のことだと思います。

ローカルAIで、しかもオープンソースなので……やはり使ってみる価値がありそうに感じました。

しかも中国は日本と同じ漢字圏の国なので、日本にとって、より使いやすい言語モデルなのかもしれません。ディープシークは、日本語や中国語の言語特性を考慮した学習プロセスを導入し、適切なトークン化と文脈解析を組み合わせているそうで……

・「これらの言語的な特徴に対応するため、言語モデルは従来の統計的手法ではなく、より高度な意味解析と文脈依存の処理を組み合わせる方向に進化しています。」

・「(前略)近年の言語モデルは、大量のビジネス文書や公式文書を学習データとして取り込み、文脈に応じた適切な敬語変換が可能になりつつあります。」

……そういう意味でも、使い勝手が良さそうな気がします。

ところで生成AIにおける中国の台頭を受けて、AI関連の最先端半導体チップの輸出規制を始めるなど、明確な対抗を始めているアメリカと中国は、「標準化」の面での対立も深刻化していくかもしれません。次のように書いてありました。

「特に近年は、生成AIにおける「標準化」をめぐって、アメリカを中心とする西側諸国と、中国などが主導する東側勢力との間に、明確な分断構造が生まれつつあります。

その象徴ともいえるのが、本書でずっと扱ってきたアメリカ発のGPTシリーズと、中国発のディープシークを代表とするモデル群との競争です。(中略)

たとえば、オープンAIをはじめとするアメリカのモデルは、透明性・個人の自由・表現の多様性といった価値観を前提に構築されています。

一方で、ディープシークなど中国発のモデルは、国家の統制・社会秩序・集団的調和といった、より統治的な価値観を基盤としています。」

……うーん、これは本当に真剣に検討しなければならないことだと思います。本書には次のようにも書いてありました。

「今後、AIが法制度、金融、交通、医療、軍事などあらゆる社会基盤に組み込まれる中で、「どの陣営の標準に準拠するか」は、単なるプロダクト選定ではなく、主権国家としての選択と直結するようになります。(中略)

その意味で、日本には「外圧に応じて追従する」のではなく、自国の産業構造、技術的強み、倫理観に即した「戦略的標準選択」と、必要な分野での「技術自立への布石」が求められます。」

そして「おわりに」には、次のように書いてありました。

「特に日本のように、エネルギー制約があり、個人情報保護が重視される社会においては、ローカル環境で機密情報を処理でき、ユーザー自身がデータを管理しやすいAI、すなわちローカルで制御できるAIの重要性は今後ますます高まるでしょう。

本文でも述べた通り、ディープシーク自体には中国製AIということもあり、ブラウザ版・アプリ版のセキュリティやプライバシー保護について懸念点もあります。

しかし、ローカル版・分散型AIという技術的枠組みで見ると、データが集中しないことで、むしろ意図しない情報漏洩リスクを低減し、安全性が保護される方向に進化していると見ることもできます。こういった技術の特性を理解することが重要です。」

*

『DeepSeek革命―オープンソースAIが世界を変える』……中国製AI「ディープシーク」の技術的背景にある「分散型AI」という思想が、今後のAI業界をどう変えていくのかを明らかにしてくれる本で、とても参考になりました。今後、日本がどのような戦略をとっていくべきかについての提案もあります。

AIは今後、私たちの社会に幅広く使われていくことは確かなので、「日本製AI」の開発に期待したいですが、そのためにも、このディープシークはとても参考になると思います。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『DeepSeek革命』