ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

医学&薬学

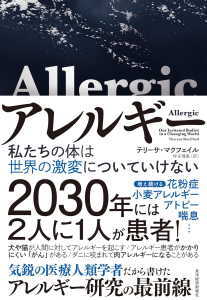

アレルギー(マクフェイル)

『アレルギー: 私たちの体は世界の激変についていけない』2024/8/28

テリーサ・マクフェイル (著), 坪子 理美 (翻訳)

(感想)

増え続ける花粉症、小麦アレルギー、喘息、アトピー……気鋭の医療人類学者のマクフェイルさんが語ってくれるアレルギー研究の最前線で、主な内容は次の通りです。

はしがき 私たちを掻き乱すもの全て

プロローグ

第1部 診断

第1章 アレルギーとは何か――似て非なるものとの区別

第2章 アレルギー診断のしくみ――できることと、できないこと

第3章 アレルギーで溢れたこの世界――アレルギー性疾患の増加を測定する

第2部 理論

第4章 アレルギー体質――「正常な」免疫反応としてのアレルギー

第5章 自然のしくみ、絶不調

第6章 自業自得? 現代のライフスタイルとアレルギー

第3部 治療

第7章 苛立ちにつける薬――過去、現在、そして未来のアレルギー治療

第8章 急成長するアレルギー療法ビジネス

第9章 効果のある治療法とは? ベネフィットとリスクを秤に掛ける

第10章 アレルギーは社会問題でもある

エピローグ

謝辞

読書案内

原注

索引

*

「はしがき 私たちを掻き乱すもの全て」には次のように書いてありました。

「私たちの免疫細胞は、出会うものを受け入れるか拒むかの判断を素早く下す。その判断が、私たちの一生を通じて毎日数えきれないほど行われる。煎じ詰めれば、免疫系は私たち自身の一部となりうるもの(食べ物)、私たちと共存できるもの(一部の細菌・ウイルス・寄生虫)、私たちが許容もしくは無視できるものと、そうでないものを判断している。」

……この免疫系のおかげで、私たちは健康に生きていけるんですよね……。

ごく一般的に使われる「アレルギー」ですが、マクフェイルさんは調べれば調べるほど、その正体が分からなくなっていったそうです。

「第1章 アレルギーとは何か」には……

「私たちが一般に「アレルギー」と称するものは、実はさまざまな病気や体調をひとまとめに突っ込んだ合切袋なのだとわかった。それらのたった1つの共通点は、アレルギーを持たない人には何の免疫反応も生み出さない、普通なら特に害のない物質(アレルゲン)に対する過敏な免疫反応が関わっていることだ。アレルギーの症状は、アレルゲンの体内への入り方(皮膚、気道、消化器のどれを経由するか)、その人の遺伝的特徴、そのアレルゲンがトリガー(引き金)となって始まるさまざまな「アレルギー経路」によって違ってくる。

では、アレルギーとは何なのか? それは、免疫を介した、無害な抗原に対する有害な過敏反応であり、その抗原は、免疫反応を活性化させるあらゆる毒素や異物だと定義される。」

……私たちの体を守っている免疫系が、アレルギーを引き起こしているなんて悲しいことですね……。

そして「アレルギー」の診断も簡単ではないようです。

「第2章 アレルギー診断のしくみ」によると……

「(前略)たとえ高品質のアレルゲン抽出液の製造が何から何まで正しく行われても、皮膚プリックテストと皮内テストの結果の信頼性は、「人員の技能、検査器具、皮膚の色、そして抽出液の有効性」ならびに「検査場所、年齢、BMI、副用薬、アレルゲン免疫療法、日内および季節変動、月経周期、そしてストレスと不安」に影響されうる。」

……アレルギー治療の診察風景でよく見る「皮膚プリックテスト」をすれば、その人にどんなアレルギーがあるのかが一発で分かるのかと思っていましたが、そういうわけではなかったことに驚きました。食物アレルギーの場合、皮膚テストと血液検査の両方とも、偽陽性が出る割合は50%から60%にまで達することがあるのだとか! しかも……

「食物アレルギーの診断を更にややこしくしているのは、主な症状が他の消化器疾患や、アレルギーとは無関係の体調不良によく似ることがあるためだ。」

……そうだったんだ……。どうやらアレルギーは原因や仕組みが、いまだにはっきり分かっていないようです。そのため治療法や対処法も明確になっていないのです。

それでも「第6章 自業自得? 現代のライフスタイルとアレルギー」には、最近のアレルギー予防のトレンドの1つの「衛生仮説」について、次のように書いてありました。

「衛生仮説は「清潔すぎる」人々がアレルギーを発症するのだと仮定し、人生のとても初期のうち(1歳になる前)に多様なバイキンに出会うこと、とりわけ農場や、きょうだいの複数いる大家族の中で暮らすことが体を守ることになるとする。」

……草地や土壌などが少ない都会に住んで、子どもたちすら屋外で遊ぶことが減っている(日光にあたらない。運動不足)という私たちのライフスタイルが、近年のアレルギー増加の根源になっているのかもしれません。

昔のように「たくさんの洗剤を使わない、毎日は入浴しない、ちょっとばかりの土埃に必ず触れる、野外に身をさらすようにする」生活の方が、アレルギーの予防には役立ちそうに感じました。

ただし農家で育つことがアレルギー予防になるかというと必ずしもそうではなく、農家には農家特有のアレルギー性疾患があるなど、農場での曝露にも、有益・害悪の両方があるようです。

この他、アレルギーには「私たちの体内の微生物叢の構成」との関係もあるようです。

「(前略)食物に対する健全な免疫反応は、私たちの上皮細胞、私たちの中に棲む無害な細菌、そして私たちが摂取する食物の種類の間の複雑なバランスの上に成り立っているということだ。」

そして「第9章 効果のある治療法とは? ベネフィットとリスクを秤に掛ける」では、これが正解という完全な治療法はまだなく、「ベネフィットとリスクを秤に掛け」て、個別に判断していく他にないことを痛感させられました。

「アレルギーの原因に対する簡単な答えはない。難しい問いがあるだけだ」

……残念ながらアレルギー患者はこれからも増加の一途を辿りそうですが、患者や症例のビッグデータ分析やAIによる治療法の探索、ナノ粒子による免疫系の訓練、DNA解析やゲノム編集などの最新科学の力で、よりよい治療法が開発されることを願っています。

『アレルギー: 私たちの体は世界の激変についていけない』……アレルギーの過去や現状、治療法について総合的に詳しく解説してくれる本で、とても参考になりました。

ちょっと軽い喘息気味の私ですが、とりあえず現在は「衛生仮説」を参考に、「清潔すぎない」環境で、一般的な「食事・運動・睡眠」の健康生活を続けていこうと思っています。みなさんも、ぜひ読んでみてください。

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『アレルギー』