ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

脳&心理&人工知能

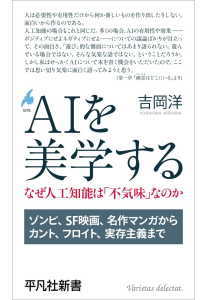

AIを美学する(吉岡洋)

『AIを美学する: なぜ人工知能は「不気味」なのか (1076) (平凡社新書 1076)』2025/2/18

吉岡 洋 (著)

(感想)

なぜ私たちはAIの活躍を目にしたとき、楽しさばかりでなく「不気味さ」を感じてしまうのだろうか? 私たちにとってAIとは何なのだろうか?……「AIとは何か」を美学の視点から問いかけている本で、主な内容は次の通りです。

まえがき

第一章 幽霊(ゴースト)はどこにいる ――AIをめぐる、別な語り(ナラティブ)

第二章 私もロボット、なのか ――本当は怖くないフランケンシュタイン

第三章 不気味の谷間の百合 ――不気味の谷間の百合

第四章 実存はAIに先立つ ――人工知能の哲学、ふたたび

第五章 現代のスフィンクス ――人間とは何か?とAIは問う

あとがき

*

「第一章 幽霊(ゴースト)はどこにいる」には、次のことが書いてありました。

「(前略)すべてのテクノロジーは、たしかに何らかの必要性から生み出されたということができる。とりわけ、そのテクノロジーに投資することを正当化するためには、必要性や有用性に訴える説明が求められる。だが考えてみると「それがあると役に立つから汽車を発明した」というのはたんに後付けの説明ではないか。それが初めて作り出される現場では、たとえば蒸気の力で車輪を回して走る機械があったら面白いんじゃないか、という遊びの側面もたしかにあったのである。あったどころか、そうした関心が蒸気機関の開発をもっとも強く牽引してきたとすら言えるのではないか。人は必要性や有用性だけから何か新しいものを作り出したりしない。面白いからつくるのである。」

*

またAIや「シンギュラリティ」が世間を騒がせていることに関しては、バベルの塔や神様の物語を引き合いに出して、私たちは「何かが人類の運命を決定的に左右されるという物語」に慣れていることを指摘しています。

・「(前略)私たちの多くは、今も昔も、何かが人類を繁栄させたり滅亡に導いたりというお話が大好きなのである。」

・「(前略)私たち人間はタテマエとしては、何事においても騙されないように真実を見抜く判断が大切だなどと言っているが、実のところは騙されるのが大好きではないのかということだ。それどころか人工知能に関しては、私たちはすすんで騙されようとしているようにすらみえるのである。」

……なるほど(笑)。こんな風な視点からAIを考えたことがなかったので、とても新鮮でした。

続く「第二章 私もロボット、なのか」では、次の「人工知能学会が二〇一七年に公布した「倫理指針」の最後の第九条」がとても参考になりました。

「9(人工知能への倫理遵守の要請)人工知能が社会の構成員またはそれに準じるものとなるためには、上に定めた人工知能学会員と同等に倫理指針を遵守しなければならない。」

……とても現実的に役に立つ指針だと思います。

そして「第三章 不気味の谷間の百合」では、美空ひばり自身が歌ったことのない新曲を、美空ひばりらしい歌い方で歌った「バーチャル美空ひばり」には、感動をする人、不気味さを覚える人、さらには冒涜を感じて憤慨する人がいたことが紹介されていて、AIが行う「芸術」に、人間はAIが「計算やチェス(数値計算や論理思考)」を行った時とは、違う反応を示すことについて考察していました。

また「ネクスト・レンブラント」プロジェクトでも、AIは、レンブラントが描いたことのない新しい作品をレンブラント風に描いてみせて、これはほぼ「巧みな人間の贋作者と同じではないかと言っています。

そして、ちょっと驚かされたのが、「第四章 実存はAIに先立つ」。人間の私たちの思考も、テクノロジーとともに変わってきたようです。次のように書いてありました。

「(前略)私たちがテクノロジーに疑問を持たないのは、私たちの思考それ自体が、長い年月の間に「テクノロジー化」されてきたからなのである。

それはどういうことかというと、産業革命の進展と共に、社会全体が何らかの目標を達成するための有効な手段の探求、つまりテクノロジー的な合理性を基軸として動くようになったということである。そしてそれに伴って、知識や思考もテクノロジーの論理に適合すように組織されてきた。」

*

また人工知能を批判している哲学者のドレイファスさんは、人工知能開発者たちが無意識に自明視している人間の知能についての次の四つの哲学的前提を指摘しているそうです。

1)生物学的:神経細胞は、デジタル処理に置き換えられる

2)心理学的:心や精神は、何らかの形式的規則に従って情報処理を行っている

3)認知論的:理解可能な事柄(知識など)は論理的関係に還元できる

4)存在論的:世界とはバラバラな事実の集合であり、世界それ自体の中には意味は存在しない。知能はバラバラな事実間に論理関係を与えることによって知識を生成し、それによって知的な行動を可能にするものだ。

……この最後の哲学的前提は、実存主義と共通する理解だそうですが……ちょっとよく分かりませんでした……。それでも、1~3については確かに(気づかないうちに)そう前提しているような気がします。複雑なようでもあり、行き当たりばったり(臨機応変?)のようでもある人間の知能のことを思うと、これらは、あまりにも短絡的理解なのかもしれません……。

ここでは、次のような、ちょっと過激な(?)指摘もありました。

・「(前略)「人間はこれこれのことができるから(機械より)エラい」というような思考パターンそのものが、決定的に無効なのではないかということである。」

・「もちろん人間も過去の人々の残した知識の痕跡から学ぶことを通して、知的に成長する。そのかぎりにおいては、人間も人工知能も同じである。違いは、人工知能が学習する量や処理速度が、人間的な尺度をはるかに超えたスケールを持つという点にある。逆に機械の方から見ると、人間はきわめて限られた処理能力しかないにもかかわらず、これほど優れた知識形成を行っていることは驚異的である。」

・「(前略)これまで人間しかできなかったことが機械に取って代わられるという「危険」が語られるが、それは人間側からの勝手な見方であって、人工知能の側から見るなら、取って代わられるのは人間がそれまでAIと同じようなことしかやってこなかったからである。」

・「「機械は意図や目的を持たないが人間は持っている」と私は気楽に言ってしまったが、そもそも人間は本当にそれらを持っているのだろうか?」

・「もしも人間が機械だとしたら、人間が造り出す機械と造り手である人間自身との間に決定的な区別はない。人工的な機械を造ることは、人間を作ること(子供を産むこと)とほとんど同じということになる。機械が人間に反乱を起こすという不安は、人間自身が創造主である神に反逆する(子が親に反抗する)という不安の投影にすぎないのかもしれない。」

*

そして最終章「第五章 現代のスフィンクス」では……

・「財源や資源が限られた環境下で、もっとも費用対効果の高い選択肢を、数値的データに基づいて合理的に選択する――そうした仕事(あるいはゲーム)においては、人間は人工知能の足元にも及ばないはずであって、競争したって勝ち目がない。だからこそ、人間はそれとは違う問題解決の経路を見出す方がいいという示唆を、私たちは人工知能から受け取っているのではないかと思う。」

・「人間が人工知能を共に生きてゆく時代においては、これから人工知能がどう発展するかということだけではなく、それによって人間が今後どう変化するかを考えることもまた重要である。」

*

……ここでは、人工知能が合理的推論や問題解決を行っていく一方で、人間は人工知能とは「違うこと」をやるために、「無駄」や「遊び」を取り戻して、より創造的なことを行うべきではないか、と言っているように感じました。

『AIを美学する』……AIを美学や哲学的な視点から考察していて、とても新鮮でした。この他にも、『2001年宇宙の旅』のHAL9000、怪物フランケンシュタイン、映画の中のゾンビ、『火の鳥』のロボットたちに関する話や、カント哲学や実存主義とAIなどの話もあって、面白く読めました。

AIについては、そのテクノロジーや社会に与える影響(有用性や危険性)に関する話題が多いように思いますが、AIが今後の未来社会を大きく変えていくことは、すでに避けられない状況になっているので、このような幅広い分野からの考察で、今までとは違う視点を示してくれることは、とても良いことだと思います。AIや未来社会、さらに人間自身に興味のある方は、ぜひ読んでみてください。

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『AIを美学する』