ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

生物・進化

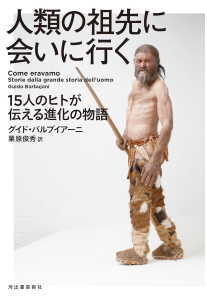

人類の祖先に会いに行く(バルブイアーニ)

『人類の祖先に会いに行く: 15人のヒトが伝える進化の物語 単行本(ソフトカバー) ? 2024/10/25

グイド・バルブイアーニ (著), 栗原 俊秀 (翻訳)

(感想)

私たちはどこから来たのか、私たちは何者か……はるか昔の祖先「ルーシー」「トゥルカナ・ボーイ」「ミトコンドリア・イヴ」「アイスマン」……絶滅種からホモ・サピエンスまで、人類の進化史に大きな足跡を残した15人について、最新の古生物学・遺伝学の成果で分かってきたことを、全員の最新の精巧なカラーの復元像とともに紹介してくれる本で、主な内容は次の通りです。

口絵(15人全員のカラー写真、発見された場所、年表)

導入と祈願

第1章 二本の足で アウストラロピテクス・アファレンシス

ルーシー 330万年前

第2章 二本の手で ホモ・エルガステル

トゥルカナ・ボーイ 160万年前

第3章 カフカスの山中で ホモ・ゲオルギクス

ドマニシ2号 180万年前

第4章 アジアの南で、火が ホモ・エレクトゥス

トリニール 50万年前

第5章 系図のジャングル ホモ・ハイデルベルゲンシス

シュタインハイム 35万年前

第6章 古代の一類型 ホモ・ネアンデルターレンシス

フェルトホーファー1号 4万年前

第7章 鍾乳石のなかの男 ホモ・ネアンデルターレンシス

アルタムーラ 15万年前

第8章 すべての祖母の祖母 ホモ・サピエンス

ミトコンドリア・イヴ 20万年前

第9章 混血 ホモ・サピエンス

ワセ2号 3万7000年前

第10章 小さな、小さな ホモ・フロレシエンシス

フロ 6万年前

第11章 芸術、親知らず ホモ・サピエンス

アブリ・ドゥ・カプ・ブラン 1万5000年前

第12章 アメリカ大陸 ホモ・サピエンス

ルチア 1万1500年前

第13章 肌の黒いヨーロッパ人 ホモ・サピエンス

チェダーマン 1万年前

第14章 パン、ワイン、乳 ホモ・サピエンス

エッツィ 5200年前

第15章 記述し、分類し、理解する ホモ・サピエンス

チャールズ・ダーウィン 200年前

結び

謝辞

もっと知りたい人のために

用語集

索引

「第1章 二本の足で アウストラロピテクス・アファレンシス」には、次のように書いてありました。

・「(前略)ルーシーはスターである。なぜなら、アウストラロピテクス・アファレンシスという種に属す彼女やその仲間たちは、私たちと同じように二本の足で歩いていたことが確実視されている最初の人類だから。」

・「当時の状況を再現しようとする信頼のおける研究によれば、ルーシーはまさしく樹上から落下して死んだと考えられている。」

・「高齢で死んだにしては、ルーシーの骨はかなりの程度までそろっていた。頭蓋の大部分を含め、全身の約四〇パーセントが見つかった。ハダル全域では、四〇〇を超えるアウストラロピテクス・アファレンシスの化石が発掘され、そこからきわめて重要な情報が収集された。たとえば、ルーシーの歯に付着している元素の調査(同位体分析)から、彼女がベジタリアンのような食生活を送っていたことが判明している。果物に野菜、あとはおそらく、昆虫も食べていたことだろう。ルーシーが発見された地層からは、カメやワニの卵の殻も数多く見つかっており、これらの卵もまた、彼女の食事メニューの一部であったと考えられる。」

*

……330万年前の化石は、いろんなことが教えてくれるんですね。この本は、このような記述だけでなく、口絵でルーシーなど古代人を復元したカラー顔写真を見ることが出来るので、記述を読みながら、何度も口絵写真を見てしまいました。まさに『人類の祖先に会いに行く』ことが出来るような感じがします。

また「第2章 二本の手で ホモ・エルガステル」では、ルーシーの脳の容積が約四四〇ccだったのに対し、トゥルカナ・ボーイは八八〇ccだったと書いてありました。

「(前略)脳の容積の拡大と手の使用は、たがいに歩調を合わせて進行したと考えられる。」

……直立歩行の能力が発達して、その後に脳が発達したと考えられ、道具づくりや言語へと繋がっていったようです。

ところで石器時代の始まり(考古学の始まり)は、次のように決められているそうです。

「(前略)慣例的には、考古学的な物証から、「ある道具を使って別の道具を作製できること」が証明された時点から、ヒト属の歴史が始まるとされている。」

……単純に「石器」らしきものが発見されただけではダメなんですね。

また言語機能と関係があると言われている「左脳の前頭葉」部分について、トゥルカナ・ボーイは、左脳のその部分が、右脳よりも大きく発達しているそうです。もしかしたら、何か言葉を話し始めていたのでしょうか?

この後も、ホモ・エレクトゥス(50万年前)が火を発見したとか、ホモ・ハイデルベルゲンシス(35万年前)は、投げ槍を作っていたとか、興味深い話を読むことができました。

また第6、7章ではネアンデルタール人について、その腕の靭帯の構造が、物を高く投げるのに適していなかったことが分かったことや、脳容量はサピエンスより大きいものの、高度な思考のために最も重要なニューロンが不足していたこと。遺伝子分析から、ネアンデルタール人は白い肌の持ち主で、おそらく髪は赤、顔にそばかすがあったと考えられることなどが書いてありました。さらに……

・「歯を化学的に分析することで、ネアンデルタール人の食事内容を推定できる。ネアンデルタール人が食べていたのはおもに肉、ほとんど肉だけだった。」

・「(前略)ネアンデルタール人は誰ひとりとして、現生人類に認められるミトコンドリアDNAをもっていないし、その逆もまたしかりである。現代のヨーロッパ人と、太古のヨーロッパ人であるネアンデルタール人のあいだには、特別な関係はなにもない。」

・「ひとつ、確実に言えるのは、文化的に見てより発展した集団、つまり、より良い道具を製作するために必要な知識を積み上げ、伝達することに長けた集団が、長い時間をかけて、もう一方を圧倒したということである。より効果的な防寒手段、より有効な狩りの仕組み、より効率的な社会構造を有していた側が、最終的には勝利を収めた。」

*

……ネアンデルタール人は絶滅したと言われていますが、その遺伝子は消滅してはいないようです。第9章によると……

「(前略)ネアンデルタール人やデニソワ人のDNAは、私たちのゲノムのなかに、無視できない割合で残っているのは事実である。ネアンデルタール人のDNAは、非-アフリカ人のゲノムの二~四パーセントを占め、デニソワ人のDNAは極東アジア、オーストラリア、ニューギニアの住人のゲノムにおいて、それより少ない割合を占めている。」

……少しだけ影響が残っているんですね。

そして本書の中で最も興味津々だったのが、「第13章 肌の黒いヨーロッパ人 ホモ・サピエンス」。1万年前のチェダーマンの復元顔写真を見ると、黒髪に浅黒い肌、そして青い目……実は1万年前には、ヨーロッパ人の肌は白くなかったそうです。次のように書いてありました。

・「たしかに、ヨーロッパ人の大多数は肌が白い。だが、それはごく最近になってからの話である。場所にもよるが、一万年前から五〇〇〇年前といったところか。」

・「皮膚、髪、瞳の色は、複合的な要因によって決定される。それは多くの遺伝子、すくなくとも七〇の遺伝子に影響を受けることがわかっている。そして、日光を浴びれば日焼けするように、部分的には環境にも左右される。」

・「ジャプロンスキー(注:アメリカの人類学者)によれば、いまから六〇〇万年前のアフリカで、人類とチンパンジーが共通の祖先から分かれたとき、人類の肌は白かった。」

……その後、体毛を失った人類は、紫外線から肌を守る必要性のせいか、皮膚が黒くなっていったようです。

でも人類が北ヨーロッパやアジアなどの陽射しが弱い地域に移住していくと、今度は、紫外線によるビタミンD産生がよりうまくできるようになるために(?)、肌の色が白くなっていったようです。そして……

「チェダーマンが死んでから数千年が経過したころ、大規模な移住によって、肌の色を白くするDNAの変化がヨーロッパにもたらされた。およそ一万一五〇〇年前、カフカスの南で狩猟採集の生活を送っていた集団の遺伝子のなかに、これらの変異が確認されている。同じ変異は、そのすこしあとのアナトリアにも存在し、南から北へ、新石器時代のテクノロジー(農耕と牧畜)が普及するのと並行して、ヨーロッパ全土に広まっていった。」

……そうだったんですか……。そもそも肌の色の違いは、医学的には何も問題にならないようで、人類を「人種」で分ける必要性はないようです。

『人類の祖先に会いに行く: 15人のヒトが伝える進化の物語』……人類の進化史に大きな足跡を残した15人の物語を通して、人類の歴史を教えてくれる本でした(なお表紙写真は、アルプス山中で発見された「アイスマン」、5200年前のエッツィです)。みなさんも、ぜひ読んでみてください。

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『人類の祖先に会いに行く』