ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

生物・進化

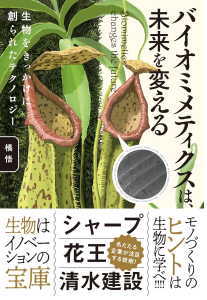

バイオミメティクスは、未来を変える(橘 悟)

『バイオミメティクスは、未来を変える 生物をきっかけに創られたテクノロジー』2024/12/9

橘 悟 (著)

(感想)

人類は古くから、生物の形や構造、機能をヒントに様々なものづくりを行ってきました。渡り鳥の隊列飛行を参考にした航空機の燃料削減飛行、クモの糸やカの触覚を参考にしたマイク、センザンコウのウロコを参考にした医療用小型ロボット、ホッキョクグマの毛を参考にした暖かいセーター、粗い面でもひっつくコバンザメを参考にした水中用吸盤……最新技術も含めて、生物の仕組みをモノづくりに活かす「バイオミメティクス」技術について、解説してくれる入門書です。

バイオミメティクス技術の活用例として有名な高速水着(2008年の北京オリンピックで様々な好記録を生み出しました)は、サメの肌(ウロコ)にヒントを得ています。サメのウロコには、次のような「泳ぐときに必要な力を小さくする構造」があるそうです。

「サメのウロコ1枚には、小さな溝が3本ほど並んだリブレット(Riblet)と呼ばれる構造がある。(中略)リブレット構造の小さな溝は体表面におこる渦に影響する。この渦が生じることで抵抗力が発生するのだが、水の流れを乱さないようにして渦を小さくしたり、渦を体の表面から遠ざけたりすることでその抵抗力は小さくなる。つまり、進みやすくなるのである。」

……そしてこの技術は、いまや飛行機の表面への利用で燃費を削減する効果まで期待されているそうです。

また高温の砂漠で生きるアリからは、温度上昇を防ぐ技術が……

「人間の毛髪の断面は円形や楕円形だが、サハラギンアリがもつ太さ3?の体毛の断面はなんと三角形である。三角形のプリズム構造で日光を反射するのだが、この毛の形状と光の反射の関係について行われたモデル計算によると、広い入射範囲(34.9度以上)において、入射光の90%を反射できる仕組みになっているそうだ。」

……生物はスゴイ仕組みをいろいろと持っているんですね……。

そして代表的なバイオミメティクス技術といわれるハスの「ロータス効果」は、さらなる発展をとげているようでした。

ちなみに水をはじくハスの「ロータス効果」とは……

「ハスの葉表面には、約5?のとても小さな突起物が10~15?程度の間隔で無数に並んでいる。水滴はその突起物の上に乗る形となるが、突起物があるため葉の表面と水滴の間に挟まれた空気が逃げず、表面に水が触れないので水をはじいた状態になるという仕組みである。」

……というもので、ヨーグルト容器のフタなどに応用されています。これが、なんと建築でも使われているそうです。それは「アート型枠」と呼ばれるコンクリート成形技術で……

「型枠表面にハスと同様の微小な凹凸をつくることで、コンクリート内に含まれていた気泡が型枠表面に留まりにくくなり、コンクリートの外に出ていく仕組みとなっている。また、コンクリートに転写された微小な凹凸が光を乱反射することで、色むらを減らし、均一に明るい仕上がりになるとのこと。さらに、型枠にコンクリートが付着しにくい性質によって、成形したコンクリートを型枠からはずしやすくなるというメリットもある。」

……というもの。この「アート型枠」は模様もきれいに写し出すことができるので、杉板を型枠に用いれば、コンクリート表面に杉の木目模様がきれいに形づくられるというスグレモノだそうです☆

そして最古のバイオミメティクスの一つと言われているのは、1820~40年代にイギリス・テムズ川の水中トンネルで使われたシールド工法。これはフナクイムシにヒントを得たものだそうです。

「(前略)フナクイムシは、掘り進んだ穴の壁面に石灰質成分を自ら分泌して固めていくことで、湿った木材の膨張を食い止めて自分の身を守っている。」

……これを水中トンネルの工法として活かそうと考えたブルネルさんも凄いと思います。

第1章では、このようにバイオミメティクスの事例が紹介されていましたが、続く第2章は、バイオミメティクスを見つける方法の解説に移ります。生物が進化的に作り上げた効率の良い仕組みは、もちろん開発のヒントにもなるのです。

バイオミメティクスを発想する方法としては、次の2つがあるそうです。

1)課題解決型アプローチ:解決したい課題が決まっていて、生物からヒントを探す。

(例:サメ肌のウロコから開発された高速水着)

2)解決策提案型アプローチ:生物の特徴的仕組みから、活用する技術や課題を探す

(例:面ファスナーは、ゴボウの実のひっかかりやすいフック構造から誕生した技術)

……自分でバイオミメティクスを見つけるのは、とても楽しそうですが……大変そうでもありますね……。ここでは参考になるものとして、次のサイトが紹介されていました。

・バイオミメティクス専用のサイト『AskNature』

・株式会社JMCのサイト『CT生物図鑑』

3Dデータの公開プラットフォームサイト『Sketchfab』

*

またハイスピードカメラ、3D-CTスキャン、フォトグラメトリなどの最新技術も、それを助けてくれそうです。

さらに第3章では、未来のバイオミメティクス技術についても紹介されていました。

例えば「自分で土に埋まる種と人工種子キャリア」として、コイル状にねじれた長い尾のようなものがついていて湿度変化に応じて変形する(濡れると勝手に土に埋まる仕組み)を持つ「オランダフウロの種子」が研究されているようです。

またマツボックリの「鱗片の内側と外側で水を吸収したときの膨張する度合いが違うため、湿度に応じて変形する」という仕組みを建築へ応用することも進められていて、それは「湿った雨の日のときに自動で開閉して換気する「窓」」などだそうです。これは消費電力を使わないで換気できるもののようなので、ぜひ実現してほしいと思います。

『バイオミメティクスは、未来を変える 生物をきっかけに創られたテクノロジー』……生物のスゴイ仕組みを生かすテクノロジーが、未来を良い方向へ変えてくれることを期待させてくれる本で、とても面白く、また勉強にもなりました。とても読み応えがあるのに、文章も読みやすくイラストも多用されていて、気楽な気分で読んでいるうちにバイオミメティクスに関する教養がついていくという素晴らしい本です。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『バイオミメティクスは、未来を変える』